Como era de esperarse, las recientes sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los casos de secuestro y falsos positivos revivieron muchas de las divisiones que han marcado el proceso de negociaciones y, luego, la implementación del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado. De nuevo afloran las preguntas de por qué crímenes atroces, que cobraron y truncaron las vidas de miles de colombianos y colombianas, no son castigados de manera “ejemplar” (las comillas son a propósito, porque resulta difícil definir lo ejemplar en estos casos); de por qué los protagonistas de estos crímenes pueden ejercer como congresistas, los unos, o como ciudadanos comunes y corrientes, los otros. No importa de qué lado del espectro ideológico se esté: habrá grupos a los cuales las sanciones les parecerán muy poco, muy tarde y, en cualquier caso, profundamente insatisfactorias.

No basta con recordar que, como nos lo informa la JEP, “estos comparecientes nunca habían rendido cuentas ante la justicia ordinaria, y la impunidad por estos crímenes alcanzaba el 92 %”, o que gracias a la justicia transicional que se ha desarrollado en Colombia (toda ella, desde la Ley de Justicia y Paz en adelante) tenemos más verdad y más memoria que nunca en el país. Eso a las víctimas no les devuelve a sus seres queridos, pero es un logro que otros países están lejos de alcanzar.

Más allá de definir a quién se convence o a quién no, es claro que la construcción de paz requiere un renovado impulso. No porque alguien esté en desacuerdo con las sanciones a los combatientes de las FARC desaparece el problema de atender y dar seguimiento a miles de desmovilizados que han emprendido un difícil camino. No porque la reparación vaya lenta podemos dejar de dar otras respuestas a las más de nueve millones de víctimas registradas ante el Estado colombiano. No porque la implementación del acuerdo sea difícil van a dejar de esperar respuesta los millones de habitantes de las zonas PDET.

Ante el escepticismo y la desilusión, es hora de una profunda reingeniería del andamiaje institucional de la construcción de paz en Colombia. Hemos aprendido que la disposición y la capacidad de las personas para reconciliarse mejora cuando ven resultados concretos en sus entornos y respuestas a sus problemas. Tenemos que revisar la funcionalidad y la eficacia de las más de treinta instancias, agencias y oficinas estatales creadas en torno al tema de la construcción de paz. Es el momento de identificar mandatos redundantes, tareas pendientes y estructuras insuficientes. Cierto: mucho dependerá de si logramos controlar las economías ilícitas generadoras de la violencia. Pero, además, y más allá de esto, hay mucho que podemos hacer desde la sociedad civil, la academia, el Estado y el sector privado para reavivar esfuerzos que conduzcan a que la construcción de paz sea una realidad más pronta y más sólida para más colombianos y colombianas, ya.

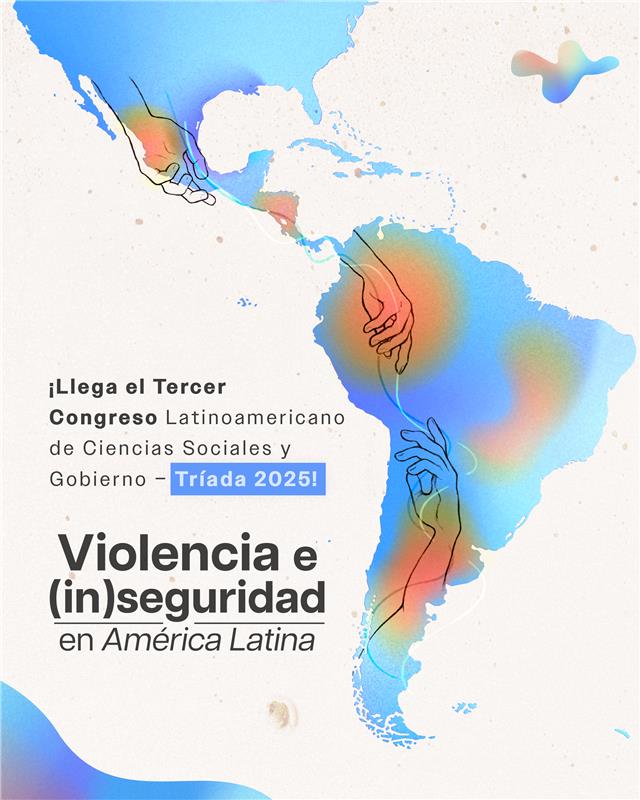

Muchos de estos temas serán discutidos en el III Congreso de Ciencias Sociales y Gobierno sobre “Violencia e (In)seguridad en América Latina”, una iniciativa de la Tríada (conformada por la Universidad de los Andes, el Tec de Monterrey y la Pontificia Universidad Católica de Chile) en la Universidad de los Andes, del 7 al 9 de octubre. Ante la violencia requerimos conocimiento, respuestas y resultados. Esta ocasión nos ayudará a avanzar en esta tarea.

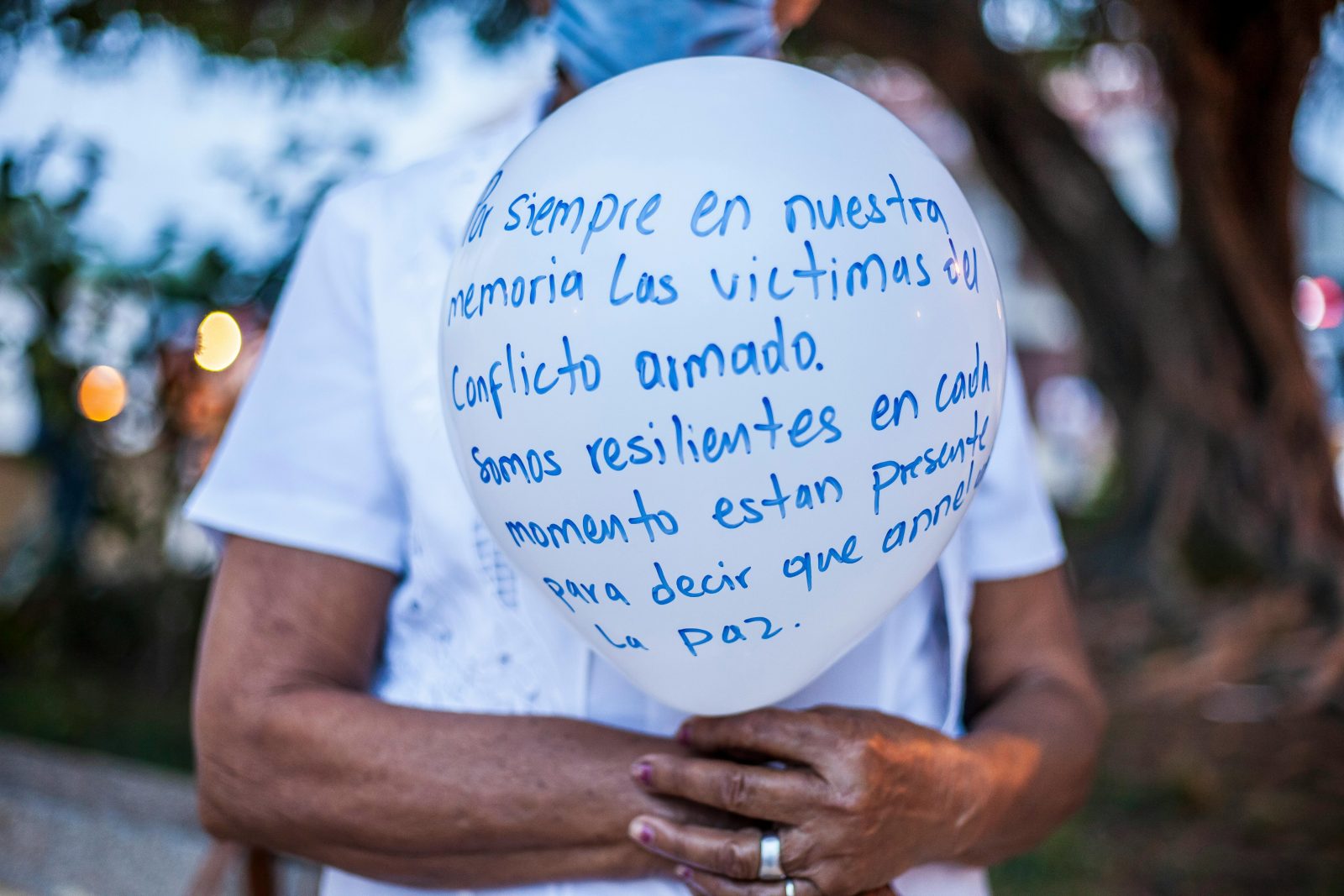

Foto: FRANK MERIÑO